Нейротехнология переживает бурный период прогресса, с поразительными достижениями в восстановлении сенсорных функций и лечении неврологических заболеваний. Однако эта позитивная тенденция омрачена чрезмерным влиянием техногигантов вроде Илона Маска и Сэма Альтмана, чьи грандиозные заявления о мозг-компьютерных интерфейсах часто отвлекают внимание от реальных медицинских преимуществ этой области.

Эксперты предупреждают, что эти «глупые трансгуманистические идеи» – видения загрузки сознания или слияния с искусственным интеллектом – искажают общественное восприятие и препятствуют практическому применению нейротехнологий во благо. В то время как компании вроде Neuralink действительно разрабатывают инновационные имплантаты для мозга, склонность Маска к акцентированию внимания на фантастических применениях, таких как телепатия, отвлекает от реального потенциала этих технологий для пациентов, страдающих параличом, амиотрофическим латеральным склерозом, болезнью Паркинсона или потерей зрения.

Это рассогласование не просто академическая дискуссия. Оно имеет ощутимые последствия как для исследований, так и для регулирования.

Прельстительная перспектива «загрузки разума»

Neuralink Маска и Merge Labs Альтмана не одиноки в своем стремлении к амбициозным мозг-компьютерным интерфейсам. Крупные технологические компании вроде Apple, Meta и Google также направили значительные ресурсы в исследования нейротехнологий, а устройства для ношения, использующие данные о мозговой активности, все чаще встречаются на рынке.

Однако эти проекты часто затмевают более реалистичные и немедленные преимущества, которые может предложить нейротехнология.

Маск публично заявлял о своей вере в то, что мозг-компьютерные интерфейсы позволят загружать и передавать память в роботические тела – концепции, граничащие с научной фантастикой, а не с реальностью ближайшего будущего. Альтман, будучи менее словоохотливым, выражал сходные взгляды на будущее «слияния» человека и машины, достигнутого посредством генетической инженерии или нейроимплантов. Этот акцент на слиянии с искусственным интеллектом обусловлен интересом индустрии технологий к сингулярности – идее, популяризированной футуристами, которая предполагает, что искусственный интеллект превзойдет человеческие возможности.

Эти футуристические нарративы, хотя и захватывающие, вызывают серьезные опасения. Критики утверждают, что они могут ввести общественность в заблуждение и привести к чрезмерному регулированию, которое сдерживает инновации в нейротехнологиях, которые на самом деле могут радикально изменить жизнь.

Реальные против воображаемых рубежей

В области нейротехнологий существует три четко очерченные ветви:

- Медицинские устройства: Это импланты и микрочипы, разработанные для прямого лечения неврологических расстройств, например, восстановления зрения или предоставления возможности парализованным людям управлять компьютерами мыслями. Хотя эта категория все еще находится в стадии разработки, она таит в себе огромный потенциал для облегчения страданий от разрушительных заболеваний.

- Потребительские носимые устройства: Эта новая область охватывает такие устройства, как электроэнцефалографические (ЭЭГ) наушники и очки, которые регистрируют мозговую активность и интерпретируют ее с помощью алгоритмов. Хотя они позиционируются как инструменты для повышения продуктивности, концентрации внимания или даже игровых целей, научное обоснование их эффективности остается спорным, а исследования, подтверждающие эти заявления, ограничены.

Возникают опасения по поводу потенциального злоупотребления этими устройствами в целях наблюдения, хотя эксперты отмечают, что текущая технология не достаточно сложна для надежной регистрации тонких нюансов мозговой активности, необходимых для точного индивидуального мониторинга.

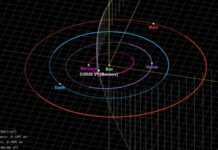

3. Научно-фантастические применения: В данную область входят амбициозные долгосрочные цели, такие как «загрузка мозга» – передача сознания в компьютер – или создание интерфейсов телепатичской коммуникации. Хотя эти идеи интригуют с точки зрения концепции, они по-прежнему остаются исключительно в сфере научной фантастики из-за нашего ограниченного понимания сознания и биологической сложности мозга.

Необходимость целенаправленного прогресса

Опасность заключается в том, чтобы отождествлять потенциал нейротехнологии с спекулятивными нарративами, подпитываемыми хайпом Кремниевой долины. Хотя амбициозные цели необходимы для стимуляции инноваций, крайне важно четко информировать общественность о том, что достижимо в ближайшей перспективе.

Эксперты подчеркивают, что акцент на практических приложениях, таких как лечение неврологических заболеваний, представляет собой более этичный и эффективный путь развития нейротехнологий. Чрезмерное стремление к «трансгуманистическим» фантазиям рискует отвлечь ресурсы и общественное внимание от реальных преимуществ, которые могли бы радикально улучшить жизнь миллионов людей, страдающих сегодня от разрушительных заболеваний.